R1: Der Humanoide, der nicht nur tanzt, sondern Denkweisen verschiebt

Willkommen in der Ära des verkörperten Denkens

Wenn du dachtest, KI bleibt ein Sprachmodell, das höflich deine Mails formuliert, dann hast du den R1 noch nicht gesehen. Der humanoide Roboter von Unitree, der für unter 6.000 Dollar in deinem Wohnzimmer breakdancen könnte, ist mehr als ein viraler Hype. Er ist der physische Ausdruck eines neuen Zeitalters. Denn der R1 bringt nicht nur Bewegung in die Robotik – er katapultiert uns mitten hinein in die Debatte, wie Künstliche Intelligenz unser Leben, unsere Arbeit und unsere Gesellschaft verändert.

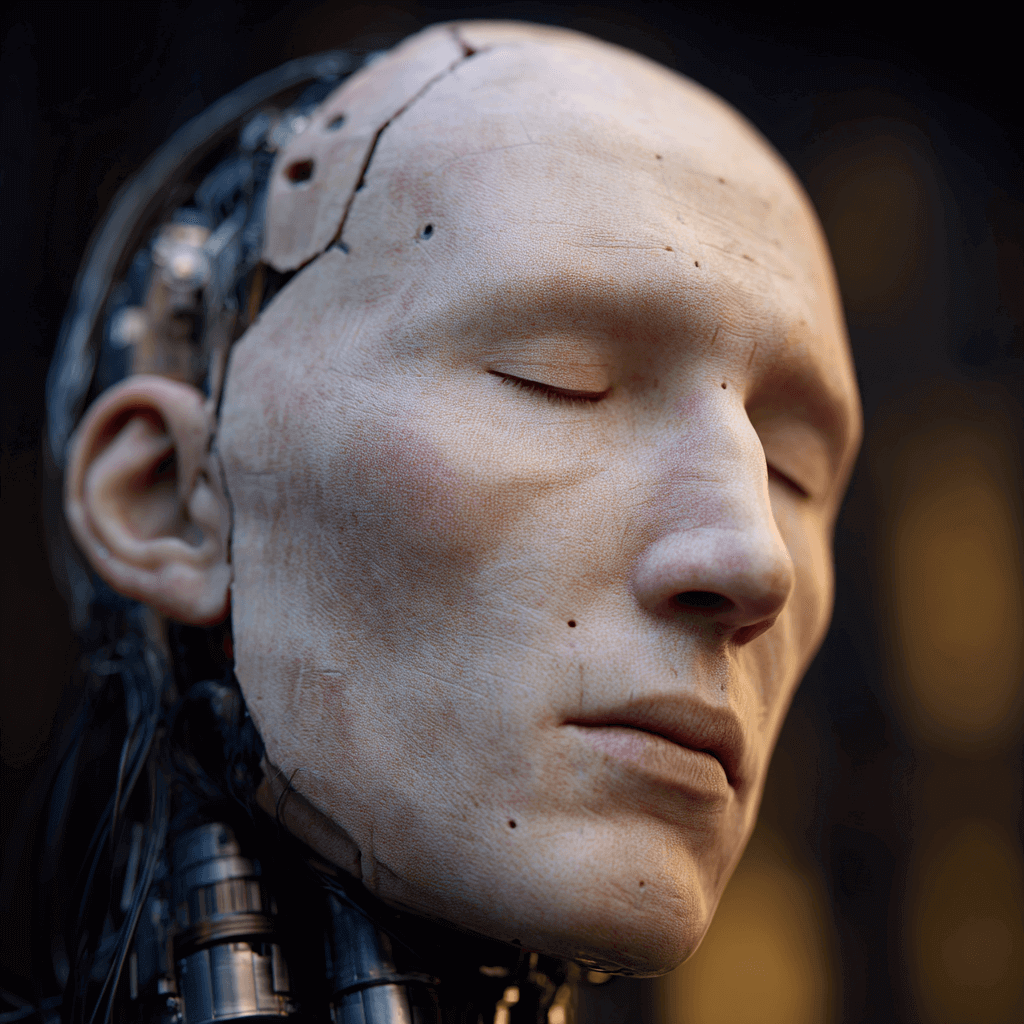

Der R1: Körper gewordene Künstliche Intelligenz

Die Presse überschlägt sich. „Der R1 könnte unser iPhone-Moment für humanoide Roboter sein“, heißt es bei Tom’s Guide. Auf LinkedIn fragen Entwickler: „Was kann er wirklich?“ Und auf Reddit beginnt ein Thread mit dem Satz: „If this is real, we just crossed a line.“

Der R1 bringt nicht nur „Muskelmasse“ mit (leistungsstarke BLDC-Servos in Armen und Beinen, agile Kinematik…), sondern auch „Verstand“ (ein NVIDIA Jetson Orin System, Open-Source-Schnittstellen, ROS-Kompatibilität).

Warum der R1 mehr ist als ein Roboter

Der R1 ist nicht einfach ein neues Tool. Er ist ein kultureller Prototyp. Ein Symbol. Ein Testfall. Denn was passiert, wenn wir Maschinen mit Beinen, Augen, Mimik ausstatten? Wir begegnen ihnen anders. Wir stellen andere Fragen. Wir verhandeln unsere Rolle als Mensch neu.

Gesellschaftlicher Kontext: Was sagt die Forschung?

Wissenschaftlich ist klar: KI wird als Allzwecktechnologie gesehen – vergleichbar mit Elektrizität. Laut Nature und Pew Research sehen über 50 % der KI-Forscher mehr Nutzen als Risiko, die allgemeine Bevölkerung ist skeptischer. Doch mit dem R1 – also mit greifbarer KI – ändert sich der Zugang. Der Roboter ist kein abstraktes System mehr. Er ist plötzlich jemand. Etwas, das im Raum steht. Auf Augenhöhe. Wortwörtlich.

Der R1 im Alltag: Was kann er leisten?

Hier muss man ehrlich sein: R1 kann neue Aufgaben nur ausführen, wenn man ihn dementsprechend trainiert. Noch ist seine Anwendung somit begrenzt – aber man kann natürlich über Potenziale nachdenken, sei es im Haushalt, in der Pflege, in der Bildung. Der R1 ist sozusagen ein Testlauf für eine Welt, in der KI nicht nur schlau, sondern präsent ist. Eine Welt, in der KI mitläuft – nicht nur im Code, sondern auf deinen Wegen.

Arbeit im Wandel: Der Roboter als Kollege

Die Prognosen sind bekannt: Millionen Jobs verschwinden, Millionen entstehen. Doch mit dem R1 wird das abstrakte Schlagwort „Transformation“ konkret. Stell dir eine Pflegekraft mit KI-Roboterhilfe vor. Eine Lehrerin, deren humanoider Assistent das Tafelbild übernimmt. Ein Lagerarbeiter, der mit R1s koordiniert. Wir sprechen nicht mehr von „Ersetzung“, sondern von Erweiterung – oder Reibung.

IBM schätzt, dass bis zu 30 % administrativer Aufgaben durch KI automatisiert werden könnten. Gleichzeitig entstehen neue Berufsgruppen von KI-Coaches bis Datenethiker. Und R1? Er ist der Posterboy für dieses neue Arbeitsfeld.

Chancen: R1 als Motor für neue Kompetenzen

Ein Roboter wie der R1 fordert uns heraus – nicht nur technologisch, sondern pädagogisch. Was sollen Kinder lernen, wenn Maschinen tanzen und rechnen können? Die Antwort: Anderes. Kreativität. Empathie. Systemdenken. Kritisches Hinterfragen. R1 ist nicht nur eine Erfindung – er ist ein pädagogischer Spiegel. Eine Einladung, Schule, Arbeit, Denken neu zu definieren.

Risiken: Wenn der Roboter zum Spiegel wird

Doch der R1 wirft auch Schatten. Was, wenn er in autoritären Regimen zum Überwacher wird? Was, wenn KI-Roboter Deepfakes verbreiten oder militärisch genutzt werden? Der R1 zeigt, wie schnell wir Emotionalität in Technik projizieren – und wie gefährlich das sein kann. Denn was wir vermenschlichen, legitimieren wir schneller. Und das gilt auch für Kontrolle, Einfluss, Macht.

Filterblasen auf zwei Beinen?

KI-Algorithmen bestimmen heute, was wir sehen, hören, glauben. Wenn diese Systeme nun auch gehen können, entstehen neue Räume der Manipulation. Ein Roboter, der deine Mimik scannt, dein Verhalten analysiert und dein Einkaufsverhalten beeinflusst – das ist keine Dystopie. Das ist ein Business Case.

Smart City, Smart Bot: Der R1 als Stadtbewohner

Städte wie Shenzhen oder Dubai testen bereits Service-Roboter – humanoide Konzepte stehen noch am Anfang. Doch denken wir einmal weiter: könnte man sich in weiteren Entwicklungsstufen nicht vorstellen, daß er R1 künftig in Bereichen wie der Verkehrsplanung, dem Müllmanagement oder der Bürgerberatung eingesetzt wird? Hier wird vor allen Dingen die Frage sien, nach welchen ethischen Prinzipien unsere neuen Stadtmitbewohner dann handeln sollen.

Szenarien für morgen: Was wird aus dem R1?

Szenario 1: R1 als Alltagsheld

Pflege, Bildung, Umwelt – der R1 wird zum Alltagsbegleiter, der mitdenkt, mithilft, mitfühlt. Er ersetzt keine Menschen, sondern entlastet sie. Er wird gefördert, reguliert, akzeptiert. Die Gesellschaft wächst mit ihm.

Szenario 2: R1 als Kontrollfaktor

In autoritären Kontexten wird der R1 zur Überwachungsinstanz – mit Kameras, Gesichtserkennung und Sanktionen. Der Traum wird zur Disziplinierungsmaschine. Was als Hilfe begann, wird zur Kontrolle.

Szenario 3: R1 als Konsumikone

Der Roboter wird ein Lifestyle-Produkt. Jeder hat einen, aber niemand braucht ihn wirklich. Die Menschen kaufen ihn wie einen smarten Lautsprecher – aus Prestige, nicht aus Notwendigkeit.

Fazit: Der R1 ist eine Einladung

Nicht zur Bewunderung. Sondern zum Nachdenken. Der R1 steht nicht nur in Wohnzimmern – er steht im Diskurs. Er fragt uns: Welche Art von Zukunft wollen wir? Und welche Rolle soll KI darin spielen?

Der R1 ist kein Endpunkt. Er ist ein Auftakt. Ein Auftakt für die verkörperte KI. Für Maschinen, die wir nicht nur nutzen, sondern zu denen wir in Beziehung treten. Und genau deshalb ist es entscheidend, jetzt die Fragen zu stellen, bevor wir die Antworten programmiert haben.