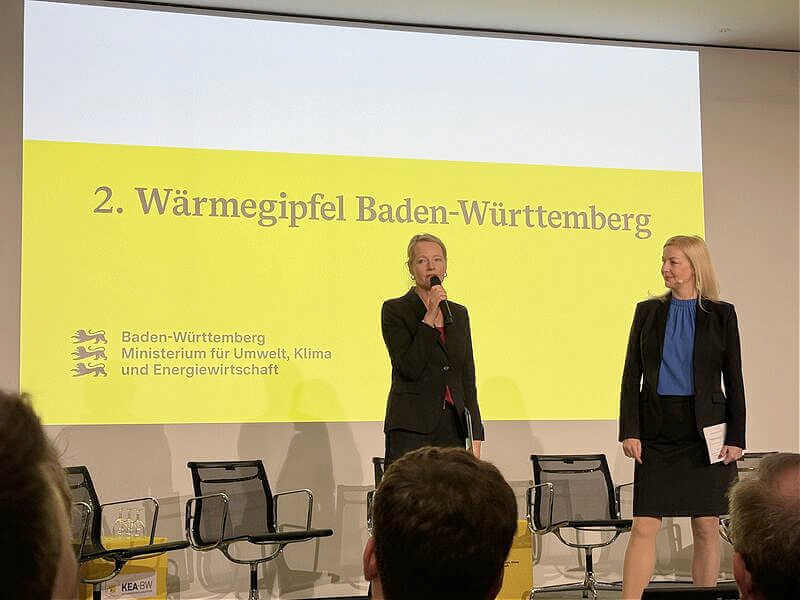

Politik Moderatorin für den Wärmegipfel Baden-Württemberg

Weichenstellung für die Wärmewende

Wie lassen sich nachhaltige Wärmenetze aufbauen, Gebäudesanierungen beschleunigen und erneuerbare Energien effizient nutzen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des zweiten Wärmegipfels Baden-Württembergs. Ein Jahr nach dem ersten Treffen zogen Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eine Zwischenbilanz. Wo gibt es Fortschritte? Wo stockt die Umsetzung? Und welche Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden, damit das Land seine Vorreiterrolle im Klimaschutz weiter ausbauen kann?

Ich durfte diesen Gipfel als Moderatorin für politische Veranstaltungen begleiten und habe mit Ministerin Thekla Walker, führenden Energieexpertinnen und -experten sowie Vertreterinnen und Vertretern von Kommunen und Unternehmen diskutiert. Dabei wurde schnell klar: Die Wärmewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit – aber sie ist machbar. Da ich darüber hinaus auch viel im Bereich Nachhaltigkeit moderiere, war es für mich sehr spannend, hier den Brückenschlag zwischen beiden Themen zu schaffen.

Wo steht Baden-Württemberg in der Wärmewende?

Die Zahlen zeigen, dass Baden-Württemberg große Fortschritte gemacht hat:

- 99 von 104 Stadtkreisen und Großen Kreisstädten haben eine verpflichtende Wärmeplanung eingereicht.

- 470 Gemeinden erhalten Förderung für ihre freiwillige Wärmeplanung.

- 80 % der Bevölkerung wissen inzwischen, wie ihre künftige Wärmeversorgung aussehen könnte.

Damit ist das Land bundesweit führend in der kommunalen Wärmeplanung. Doch auf dem Gipfel wurde deutlich: Planung ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Umsetzung.

Denn klimafreundliches Heizen braucht nicht nur gute Konzepte – es braucht Investitionen, Bürgerbeteiligung und politische Weichenstellungen. Die Wärmewende ist ein politisches Thema, ein wirtschaftliches Projekt und ein gesellschaftlicher Kraftakt zugleich. Genau deshalb sind politische Moderatoren gefragt, die all diese Perspektiven zusammenbringen.

Herausforderung Finanzierung: Wer trägt die Kosten der Wärmewende?

Einer der brisantesten Diskussionspunkte auf dem Wärmegipfel war die Finanzierung. Denn Wärmenetze, Gebäudesanierungen und der Umbau der Energieversorgung kosten Milliarden. Doch woher soll das Geld kommen?

Die klassischen Finanzierungsmodelle stoßen an ihre Grenzen. Kommunale Haushalte sind knapp, Baukosten hoch, und Förderprogramme oft nicht langfristig gesichert. Deshalb braucht es neue Wege, um Investitionen zu ermöglichen.

Ein besonders innovativer Ansatz wurde am Beispiel der Stadtwerke Heidelberg vorgestellt: Crowdinvesting für Wärmenetze. Dabei investieren Bürger nicht nur Geld, sondern werden zugleich Anschlussnehmer – und haben somit ein großes Interesse an der erfolgreichen Umsetzung.

In der anschließenden Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern von Stadtwerken, Banken und Energieunternehmen wurden zentrale Fragen erörtert:

- Wie können private Investoren für Wärmewende-Projekte gewonnen werden?

- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen verbessert werden?

- Welche Finanzierungsmöglichkeiten bietet das Land, um langfristige Planungssicherheit zu schaffen?

Die Antworten fließen nun in die Erarbeitung des neuen Wärmekonzepts für Baden-Württemberg ein. Denn eines ist klar: Ohne eine gesicherte Finanzierung bleibt die Wärmewende Theorie.

Energetische Gebäudesanierung: Wie steigern wir die Sanierungsrate?

Ein weiteres zentrales Thema des Gipfels war die Frage, wie die Sanierungsrate in Baden-Württemberg erhöht werden kann. Der Gebäudesektor ist für einen erheblichen Teil der CO₂-Emissionen verantwortlich. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen Sanierungen schneller und effizienter umgesetzt werden.

Diskutiert wurden unter anderem:

- Sanierungssprints – Pilotprojekte, bei denen ganze Quartiere gebündelt saniert werden, um Synergieeffekte zu nutzen.

- Digitale Tools wie der Wärmepumpen-Check, die Eigentümerinnen und Eigentümern eine klare Orientierung geben.

- Neue Förderinstrumente, die nachhaltige Sanierungen für alle bezahlbar machen.

Besonders spannend war die Frage, wie Eigentümerinnen und Eigentümer besser erreicht werden können. Denn viele Menschen zögern, weil sie sich unsicher sind, ob sich eine Sanierung lohnt. Hier sind zielgerichtete Beratung und verständliche Informationen gefragt – auch eine Aufgabe für politische Moderatoren, die zwischen Fachleuten und Bürgerinnen und Bürgern vermitteln können.

Wärmenetze umsetzen: Wie gelingt der Ausbau?

Eine der größten Stellschrauben für die Wärmewende ist der Aufbau von Wärmenetzen. Doch die Umsetzung ist komplex:

- Welche Energiequellen sind langfristig sinnvoll – Geothermie, Abwärme, Solarthermie?

- Wie überzeugt man Bürgerinnen und Bürger, sich an ein Wärmenetz anzuschließen?

- Welche rechtlichen Hürden müssen abgebaut werden, um den Ausbau zu beschleunigen?

Auf dem Gipfel wurde deutlich, dass Bürgerenergie-Genossenschaften eine große Rolle spielen können. Sie sorgen nicht nur für eine breitere Akzeptanz, sondern ermöglichen es den Menschen, selbst aktiv zu werden. Wer in sein eigenes Wärmenetz investiert, hat ein Interesse daran, dass es erfolgreich ist.

Auch hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Moderatorinnen und Moderatoren in der Politik die Debatte nicht nur begleiten, sondern echte Impulse setzen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse: Die Auswertung der Wärmepläne

Ein besonders spannender Teil des Gipfels war die Präsentation der ersten wissenschaftlichen Analyse der Wärmepläne durch das ifeu-Institut und die Klimaschutz- und Energieagentur BW.

Daraus ergeben sich wichtige Erkenntnisse:

- Wärmepumpen und Wärmenetze sind die bevorzugten Lösungen vieler Kommunen.

- Geothermie und Abwärmenutzung gewinnen an Bedeutung, werden aber noch zu wenig genutzt.

- Biomasse und Wasserstoff sind in der Theorie attraktiv, werfen aber viele Fragen auf – vor allem zur Infrastruktur.

Diese wissenschaftlichen Daten sind entscheidend für die künftige politische Strategie. Denn sie zeigen, wo sich Investitionen lohnen – und wo es noch Nachholbedarf gibt.

Die Abschlusserklärung: Ein starkes Signal für die Wärmewende

Ein zentrales Ergebnis des Gipfels war die gemeinsame Abschlusserklärung, unterzeichnet von mehr als 25 Institutionen, darunter:

- Städtetag Baden-Württemberg

- Handwerk BW

- Architektenkammer BW

- EnBW, badenova, MVV

- Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

In der Erklärung bekennen sich alle Beteiligten klar zur Wärmewende und fordern:

- Beschleunigte Genehmigungsverfahren für Wärmenetze und erneuerbare Energien.

- Verlässliche Förderstrukturen für Sanierungen und neue Heizsysteme.

- Mehr Beratung und Unterstützung für Kommunen und Bürger.

Die Botschaft ist klar: Die Wärmewende ist eine gemeinsame Aufgabe, und alle Akteure müssen an einem Strang ziehen.

Fazit: Die Wärmewende wird jetzt konkret

Der zweite Wärmegipfel hat gezeigt: Baden-Württemberg ist auf einem guten Weg – aber jetzt kommt es auf die Umsetzung an.

- Die Finanzierung muss langfristig gesichert werden.

- Genehmigungsverfahren müssen schneller und unkomplizierter werden.

- Die Menschen müssen aktiv mit einbezogen werden.

Als Moderatorin für Politik war es meine Aufgabe, die Diskussionen zu lenken, die richtigen Fragen zu stellen und den Austausch zwischen Fachleuten, Politik und Praxis zu ermöglichen.

Mein Fazit? Die Wärmewende ist kein Selbstläufer – aber sie ist machbar. Vorausgesetzt, wir handeln jetzt.